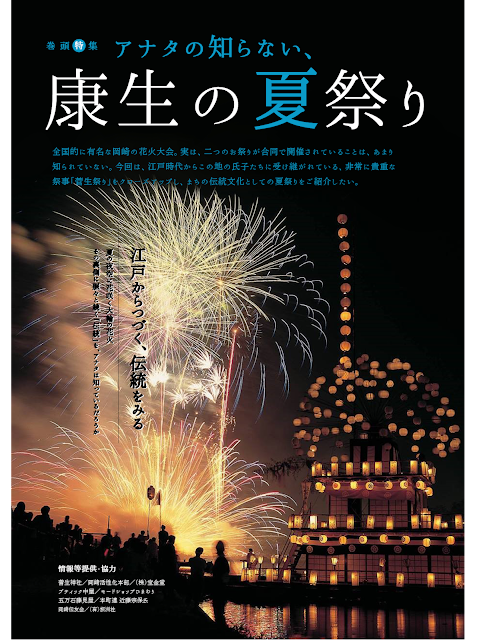

【corin3巻頭特集】夏をめいっぱい楽しもう!!「アナタの知らない、康生の夏祭り」

☞アナタの知らない、康生の夏祭り 全国的に有名な岡崎の花火大会。実は、二つのお祭りが合同で開催されていることは、あまり知られていない。今回は、江戸時代からこの地の氏子たちに受け継がれている、非常に貴重な祭事「菅生祭り」をクローズアップし、まちの伝統文化としての夏祭りをご紹介したい。 お話:菅生神社宮司 児玉隆司さん 取材:杉浦文子(スギウラメガネ) 大島ユカ(corinサポーター) ☞ 江戸後期から続く、 貴重な文化「菅生祭り」 菅生祭り(すごうまつり)は、歴史としてかなり古く、江戸時代後期に氏子たちが町内ごとに花火を作って、菅生川(乙川)に浮かべた船から花火を奉納したのが始まりといわれています。 水中に放つ金魚花火や絶え間なく打ち上がる乱玉などを神々へ奉納することで、菅生神社の氏子たちは鎮魂と厄除けを願ってきました。 今は二艘だけですが、昔は町ごとに船を所有していました。お囃子と一緒に川をくだり神社の前に船を付けると、そのへさきを神社に向けて花火を奉納していたようです。 「宵宮祭」( 七月十九日) 「例大祭」( 二十日) 「鉾船神事・奉納花火」(八月第一土曜日) の三つが菅生祭りの祭事として、毎年執り行われています。 江戸から伝わる伝統文化も、絶やさないためにさまざまな苦労がありました。 終戦の次の年の夏、当時の菅生神社の宮司さんが、蒲郡に設置されていたGHQ(敗戦後の日本を占領統治した組織)へ出向き、祭りの許可を取り付けて、なんとか五十発の花火を打ち揚げることができました。地域に根付いた文化を絶やさないための、強い想いと働きかけがあったようです。 戦後、時代がようやく一息ついた頃、市の花火大会と一緒にやろうということで、船から花火を奉納する「鉾船神事」を、岡崎城下家康公夏祭りと共催で行う現在の形に落ち着きました。 また、船上での花火ということで、大正、昭和の時代に事故もあったと聞いています。鉾船の神事は女人禁制なのですが、安全の意味でもその決まりごとのまま今まで来ています。 生祭りの大まかな流れとしては、まず二艘の鉾船(天王丸・菅生丸)に宮司らが分乗し、奉揚の場、つまり花火を奉納する場を清めます。 そして安全を祈願する「船魂祭」を執り行い、宮司の祝詞に続き「鉾船神...